皮膚科について

皮膚科で重要なのは、皮膚を臓器のひとつとしてとらえることだと思っています。つまり塗り薬だけでなく、臓器の状態を改善するために内服薬も積極的に使用します。また環境に左右されやすい臓器ですから、生活状態を詳しく問診して適切なアドバイスをしていくことも重要です。

当院は、乾癬(かんせん)や掌蹠膿疱症(しょうせきのうほうしょう)の治療も専門としており、JAK阻害剤や生物学的製剤の投与も行っています。「アトピー・じんましん・アレルギー・湿疹かな」と思われる症状に、乾癬や掌蹠膿疱症という病気が隠れていることがあります。お気軽にご相談ください。

皮膚疾患とよくある症状

乾癬

- 皮膚に少し盛り上がった赤い発疹(ブツブツ)ができ、その上にフケのような“かさぶた”ができます。

- かゆみを感じることもあります。

掌蹠膿疱症

- 手のひらや足の裏に、水ぶくれや膿がたまった皮疹(ブツブツ)がたくさんでき、良くなったり悪くなったりを繰り返します。

アトピー

- かゆみのある湿疹ができ、良くなったり悪くなったりを繰り返します。

じんましん

- 皮膚の一部が赤く盛り上がり、しばらくすると消えます。かゆみを感じることが多いです。

ドライスキン(乾燥肌)

- 皮膚が乾燥してカサカサしている状態です。粉ふき、かゆみを生じることもあります。

水虫

- 足の指の間や足の裏に小さな水疱ができ、赤くなって皮がむけます。むずむずと強いかゆみが特徴です。

- 爪が白く分厚くなり、爪に縦じわができる“爪の水虫”もあります。

いぼ

- 皮膚に数mm~1cmほどの盛り上がりができます。痛みなどの自覚症状はありません。

水いぼ

- 小さい水ぶくれのような“いぼ”がたくさんできます。痛みなどの自覚症状はありません。

ヘルペス

- ピリピリ、チクチクする痛みが生じ、唇やその周りに赤み・水ぶくれができます。

帯状疱疹

- 針で刺されたような強い痛みやかゆみが出て、赤い発疹(ブツブツ)や水ぶくれが帯状にできます。

粉瘤

- 直径数mm~数cmの弾力のあるしこりが皮膚の下にでき、皮膚がドーム状に盛り上がります。

- 炎症を起こすと皮膚が赤くなり、痛みを感じることがあります。

皮膚がん

- 周囲に比べて皮膚が盛り上がったり、皮膚の下にしこりができたりします。隆起やしこりがないものもあります。

- 皮膚の色は、黒くなったり、赤くなったり、茶色くなったりと様々ですが、色の変化がない場合もあります。

その他

- かぶれ

- にきび

- ふけ

- 巻き爪

- 抜け毛

当院の皮膚科治療の特徴

- 皮膚疾患は生活環境の関与は大きいので生活指導は重視しています。

- 外用だけでなく、内服薬を組み合わせた治療です。

- 乾癬や掌蹠膿疱症には生物製剤を含めた高度治療を専門医がおこないます。

- 皮膚腫瘍や粉瘤は外科的切除もおこないます。

その他

禁煙治療

当院で禁煙治療をしている理由

当院で治療される関節リウマチや乾癬のような自己免疫疾患をお持ちの方は、たばこが発症の要因のひとつでもあり、症状悪化の原因でもあります。 また運動機能を維持するうえで呼吸機能の低下は息切れなどをおこし、運動やリハビリテーションのさまたげになります。投薬による合併症を予防するためにもタバコをやめているにこしたことはありません。

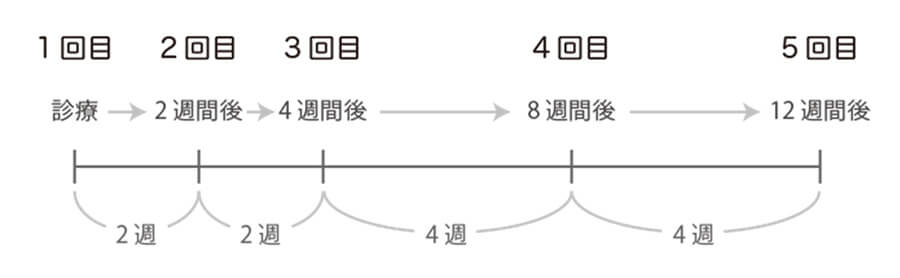

2006年4月より禁煙治療に健康保険が適用されるようになりました。施設基準を満たした施設で、患者基準を満たす患者様に対し、12週間に5回の禁煙治療に健康保険が適用されます。禁煙治療は貼り薬や飲み薬を使って、ご自分でされるよりもずっとラクにそして確実に禁煙できる方法です。 2020年度からは加熱式たばこ使用者も健康保険による禁煙治療の対象として認められています。

禁煙治療を受けることのできる方

以下の要件をすべて満たした方のみ、12週間に5回の禁煙治療に健康保険が適用されます。

- ニコチン依存症に係るスクリーニングテスト(TDS)で5点以上、ニコチン依存症と診断された方

- 35歳以上の場合、ブリンクマン指数(=1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上の方

- 直ちに禁煙することを希望されている方

- 「禁煙治療のための標準手順書」[2]に則った禁煙治療について説明を受け、当該治療を受けることを文書により同意された方

保険診療の流れ

健康保険を使った標準禁煙治療は、12週間に5回のプログラムです。

オンライン診療による保険治療は、1回目と5回目の診療は対面になります。2回目、3回目、4回目はパソコンやスマートフォン等の情報通信機器を用いたテレビ電話で禁煙治療を行います。

禁煙治療の内容

健康保険を使った標準禁煙治療では、以下のような内容の治療を受けることができます。

- ニコチン依存度の判定(問診などによってどれだけニコチンに依存しているか判定します)

- 呼気一酸化炭素濃度測定(吐く息がたばこによってどのくらい汚れているか検査します)

- ニコチン依存度に合わせた処方(状況によって貼り薬や飲み薬を処方します)

- 禁煙に対するアドバイス(禁煙を楽にできるためのコツをお伝えしたり、禁煙に対する想いや不安を聴取します。)

栄養指導

当院は管理栄養士による、医療保険、介護保険による栄養指導をおこなっています。当院でおこなう栄養指導の事例です。

- 運動器(筋肉、関節、骨など)の衰えにより、「歩く」「立ち上がる」などの移動機能が低下するロコモティブシンドロームや、主に加齢によって筋肉量が減少するサルコペニアでは、筋肉を減らさないための高たんぱく食が必要になります。

- 過度の肥満は腰痛、膝関節や股関節の負担の原因になるので、カロリー制限によるダイエットはこれらの症状軽減に役立ちます。

- 高齢者は高血圧と腎機能低下があり、薬剤の副作用も出やすくなっています。予防のために塩分制限が重要になってきます。

- 関節リウマチでは、関節がもろくなり、運動不足やステロイドなどを長期間使用していると骨粗鬆症になりやすくなります。したがって食事によるカルシウム摂取もとても大事です。

- 在宅医療が必要な方は誤嚥しないように、やわらかい調理やとろみ食も必要になります。

このように栄養指導は皆さんの身体機能の維持に欠かせない治療となりますので、お気軽にご相談ください。

運動器疾患が主である方の内科疾患については当院で投薬治療を行う方法もあります。